Wie werden Petitionen an den Wiener Gemeinderat vom Petitionsausschuss behandelt? Nach einer langjährigen Reihe von Enttäuschungen über mangelnde Unterstützung der Petitionsanliegen in den Empfehlungen des Ausschusses haben wir eine Evaluation von Verkehrswende-Petitionen der Jahre 2021-2025 vorgenommen. Das Ergebnis: nur acht von 53 Petitionsempfehlungen geben das Anliegen der Einreicher:innen gut wieder. Wir haben den Grund dafür eruiert.

Ein offener Brief und seine Folgen

Wir hatten im Dezember 2024 in einem offenen Brief die Frustration von Bürger:innen-Initiativen über die Empfehlungen des Petitionsausschusses des Wiener Gemeinderats öffentlich gemacht. Darin heißt es: “Die Ergebnisse der Sitzung des Petitionsausschusses zeigen deutlich, dass die Bemühungen der engagierten Bürger:innen um Beteiligung wiederholt an der Unverbindlichkeit der resultierenden Empfehlungen scheitern, obwohl die Anliegen in den Petitionen klar formuliert sind und auf Änderungen des Status Quo im Sinne von Klimaschutz, Klimaresilienz, Verkehrsberuhigung und Lebensqualität abzielen. Lokale Initiativen stehen dadurch vor der Wahl, entweder dem Petitionsrecht resignativ den Rücken zu kehren oder sich gänzlich dem Aktivismus im Sinne von Fundamentalopposition zuzuwenden.”

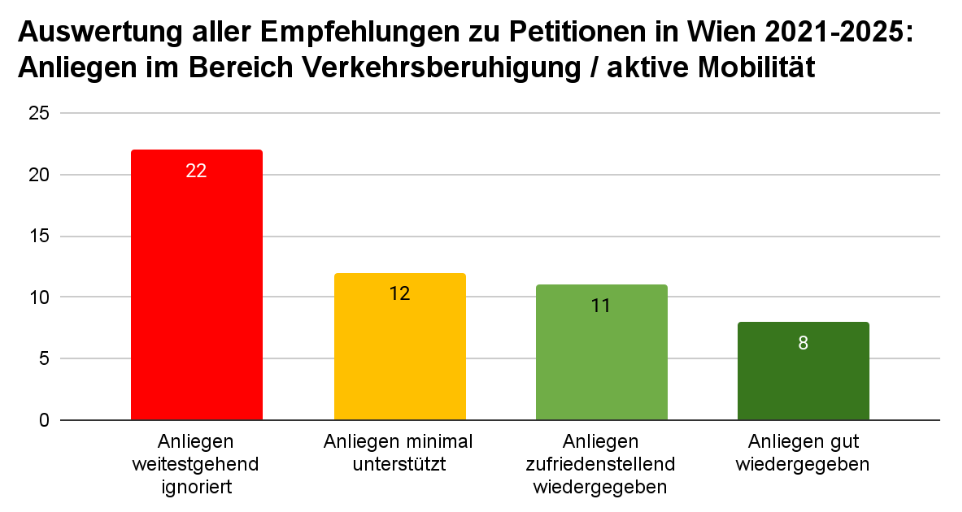

Um diese Kritik nachvollziehbar zu machen haben wir die Sachlage analysiert: In welchem Maß spiegeln die Empfehlungen des Petitionsausschusses tatsächlich die eingereichten Anliegen wider? Dafür haben wir jene 53 Petitionen analysiert, die sich in der Legislaturperiode 2021-2025 für eine nachhaltige Verkehrswende, Aktive Mobilität, Verkehrsberuhigung, Entsiegelung und mehr Grünräume in Wien eingesetzt hatten. Und wir haben im März 2025 die Ausschussvorsitzenden zum Gespräch getroffen.

Das Ergebnis zeigt die Mängel

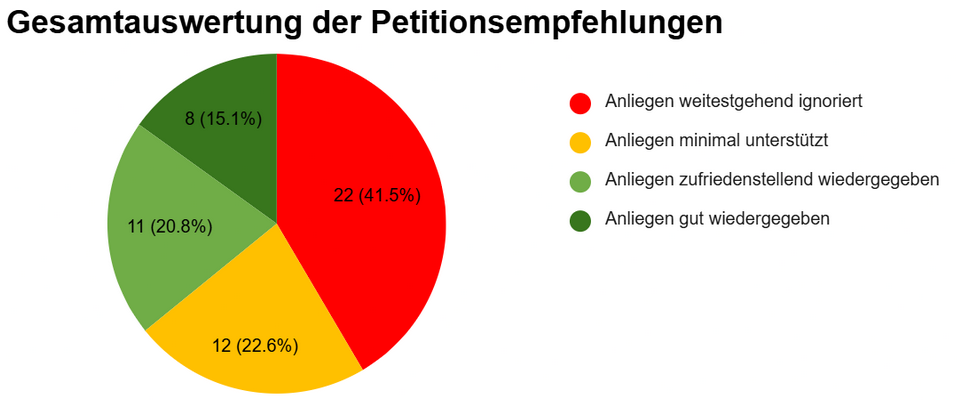

Als Ergebnis zeigt sich eine eklatante Diskrepanz zwischen den Wünschen der Petitionen und den Empfehlungen des Ausschusses. 63% der Empfehlungen gaben das Anliegen schlecht oder minimal wieder, nur 15% haben das Petitionsanliegen gut abgebildet.

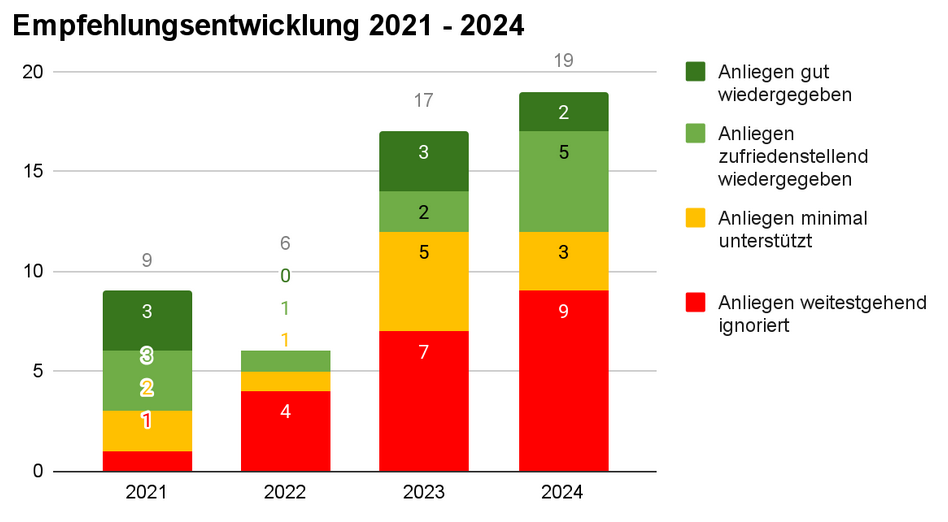

Alle Petitionen und die 53 Bewertungen sind in unserem Bericht (download hier) aufgelistet. Die Entwicklung der Jahre 2021-2024 zeigt, dass sich immer mehr Bürger:innen in Petitionen zu klimagerechtem Verkehr und öffentlichem Raum an den Gemeinderat wenden – aber der Anteil der guten Empfehlungen weiter sinkt.

An zwei Beispielen lässt sich erkennen, wie unsere Einschätzungen zustande kamen.

Beispiel einer schlechten Empfehlung: Lebenswerte Zentagasse

Die Petition “Lebenswerte Zentagasse: Verkehrsberuhigung – Begrünung – Lebensqualität“ vom Dezember 2024 setzte sich für eine Umgestaltung und verkehrstechnische Umstrukturierung der Zentagasse im fünften Bezirk ein. Sie erklärt ausführlich, wie der Durchzugsverkehr und weitere Faktoren die Aufenthaltsqualität in der Zentagasse beeinflussen, und schlägt als Problembehandlung eine “Umleitung des Busverkehrs in höherrangige Straßen, Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduktion, Begrünung der Zentagasse von der Margaretenstraße bis zum Zentaplatz, Anbindung an das Radnetz von der Wiedner Hauptstraße bis zur Siebenbrunnengasse” vor.

Der Petitionsausschuss schließt die Behandlung der Petition jedoch ab mit der “Empfehlung an die Bezirksvorsteherin […], die Zentagasse weiterhin aktiv zu beobachten und in Evidenz zu behalten.” Ohne auf die konkret genannten Probleme und Forderungen einzugehen.

Die Initiative ZentaGarden gemeinsam mit der Radlobby bei einer Demonstration für ihr Anliegen.

Beispiel einer guten Empfehlung: Fahrradstraße Geblegergasse

Im Dezember 2023 wurde die Petition “Eine Fahrradstraße für sichere Schulwege in Wien 16/17” für die Geblergasse eingereicht. Die Empfehlung gab das Anliegen der Petent:innen der Initiative “Fahrradstraße 16/17” gut wieder, nämlich die Umsetzung einer Fahrradstraße in der Seeböckgasse und Geblergasse weiterhin voranzutreiben.

Die Planungsabteilungen der Stadt hatten zum Zeitpunkt der Petition schon die Geblergasse als Fahrradstraße vorgesehen, was der Zivilgesellschaft aber noch nicht bekannt war. Dadurch konnte die Empfehlung des Ausschusses klar unterstützend ausfallen. Zwei Jahre später wird die Fahrradstraße Geblergasse Realität (siehe Artikel bei Fahrrad Wien).

Rendering der Fahrradstraße Geblergasse, Quelle: ZOOMVP/Mobilitätsagentur Wien

Der Ausschuss verfestigt den Status Quo

Im Gespräch mit den Ausschussvorsitzenden im März 2025 erhielten wir einen Erklärungsansatz für diese unterschiedlichen Empfehlungen, der im Selbstbild des Ausschusses bezüglich Umsetzbarkeit liegt:

“Der Ausschuss betrachtet es als wichtigen Teil seiner politischen Arbeit, die Machbarkeit der Petitionsforderungen zu eruieren. In Gesprächen mit den politisch Zuständigen wird ausgelotet, was realistisch umsetzbar ist. Diese umsetzbaren Teile der Anliegen finden sich dann in den Empfehlungen wieder – auch, um die Petitionswerber:innen nicht zu enttäuschen, wenn Unrealisierbares empfohlen würde.” (Andrea Mautz, Vorsitzende des Petitionsausschusses 2021-2025, SPÖ)

Diese Einschätzung der “Machbarkeit” durch Nachfragen bei z.B. Bezirksvorsteher:innen oder Stadträt:innen wird als Teil der politischen Arbeit eines Ausschusses im parteipolitischen Gefüge der Wiener Stadtpolitik gesehen. In diesem Licht wird deutlich: Petitionen erzeugen nicht jene politische Bewegung, auf die sie abzielen, sondern bestehende politische Spielräume bestimmen, was als Empfehlung ausgesprochen wird. Eine Petition fungiert zwar als Impulsgeberin und kann diese Spielräume minimal ausweiten, aber eine möglichst umfassende Wiedergabe des Petitionsanliegens ist nur möglich, wenn die politische Machbarkeit dafür schon existiert.

Unsere Analyse der acht gut wiedergegebenen Anliegen bestätigt die Annahme, dass es bereits vorhandener politischer Beschlusslagen oder Planungen in den Magistraten bedarf, damit eine Empfehlung des Petitionsausschusses die Anliegen der Petent:innen klar positiv wiedergeben kann. Das deckt sich mit dem angegebenen Selbstbild des Ausschusses, die “politische Machbarkeit” zu eruieren und in die Formulierung der jeweiligen Empfehlung einfließen zu lassen. Bei zahlreichen Empfehlungen entsteht der Eindruck, dass die konkreten Anliegen der Petitionen in den Ausschussempfehlungen mit Verweis auf alternative Entwicklungen oder passives Beobachten umgangen werden.

Petitionswesen braucht Verbesserung

In den Augen von engagierten Bürger:innen widerspricht diese Einordnung in vorhandene politische Machbarkeitsrahmen der Intention von Petitionen, die auf Veränderung im Kontext der Klimakrise abzielen. Daher muss die Wirkungsweise von Petitionen und die Vorgangsweise bei Empfehlungen dringend verbessert werden. Die neue Demokratiestrategie der Stadt Wien gibt dazu bereits die Richtung vor.

Die Wiener Stadtregierung hatte sich auf Initiative von SPÖ-Stadtrat Jürgen Czernohorszky im Jahr 2023 diese Strategie verordnet, am 22.10.2025 wurde sie beschlossen. WirMachenWien war bei der partizipativen Erstellung der Strategie dabei und hatte weitreichende Forderungen eingebracht. Zwei Punkte sind aus Sicht der WirMachenWien-Anliegen in der Strategie als positiv hervorzuheben:

Die “Reform des Petitionswesen wird diskutiert” werden, unser “Offener Brief an den Petitionsausschuss” hat also Wirkung gezeigt.

Es wurden “verbindliche Grundlagen für den Einsatz losbasierter Demokratieprojekte” als Zielvorstellung aufgenommen. Ein Bürger:innen-Rat ist in Aussicht gestellt, die Verankerung in der Verfassung fehlt noch.Wir führen nun weitere Gespräche mit Ausschutzvorsitzenden, Gemeinderät:innen und dem zuständigen Stadtrat Czernohorszky. Dabei kooperieren wir mit der “Initiative Reform-Petition Wien”, dies sich sich seit 2024 mit Möglichkeiten und Wegen einer Verbesserung des Wiener Petitionswesens zugunsten der Zivilgesellschaft beschäftigt. Ihre Analyse des Status Quo könnt ihr ebenfalls in unserem Evaluationsbericht finden. Feedback und Vorschläge dazu gerne an info@wirmachen.wien

Download: Evaluation der Petitionsempfehlungen

Gemeinderat Thomas Weber, Demokratiestadtrat Jürgen Czernohorszky und Gemeinderätin Nina Abrahamczik zeigen die beschlossene Demokratiestrategie. (Foto Stadt Wien / Bubu Dujmic)